Очень небольшая, прямо даже неприлично небольшая, и на улице сейчас холодно, но когда еще увидишь Караваджо в подлиннике. Не мотаясь по Европе, в одном городе и сразу. Поэтому сходить стоит, даже если кто-то не любитель. Глядя на репродукции всегда делаешь скидку на скан, кадрировку, цветопередачу, печать. А Караваджо силен именно светом и цветом.

Учитывая манеру художника, кураторы выставки явно пострались показать, что и они по части кьяроскуро не лыком шиты. И тоже могут. Поэтому залы погружены во мрак, из которого направленным освещением выхватываются легенды и сами картины (точнее, чаще всего какая-то их часть). Подложки у легенд бордовые, и общее ощущение от пространства такое багрово-черно-белое. Легендам эта театральность явно пошла на пользу. А вот картинам, на мой взгляд, не очень. Увидеть что-нибудь не бликующее зачастую можно только с одной точки (которую еще надо обнаружить опытным путем), а так как ты в зале не один, то приходится подождать, пока освободится место.

Однако, все равно, что касается света и цвета — Караваджо не разочаровал. И представляю, насколько потрясающе это выглядело тогда. Но то, как он решает композицию, мне все равно удивительно. И по репродукциям удивляло, и сейчас было странно. Не понравилось. Было тесно. И очень часто хотелось раздвинуть, отодвинуть, повернуть.

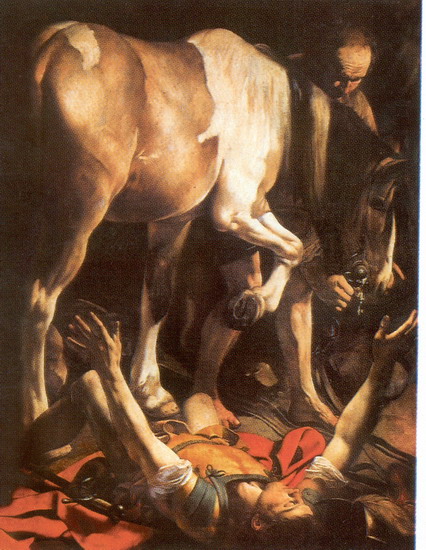

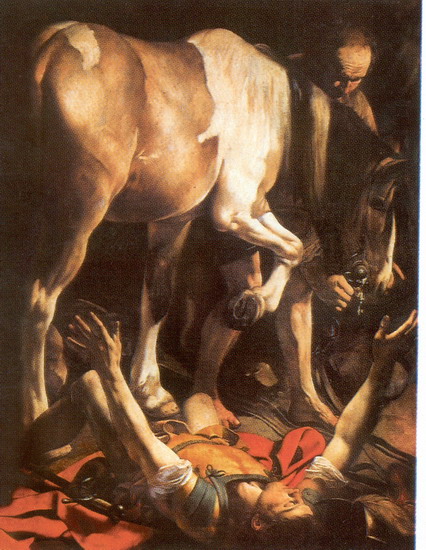

"А это он, оказывается, с коня упал" — да, да, о крупе коня в "Обращении Савла" уж говорено-переговорено, но что ж так все лезет на передний план! В чем художником учитывается (как было сказано в описании), что картина будет висеть в тесном пространстве и смотреть на нее будут с малого расстояния? В оригинале все кажется еще больше и ближе. На такого коня с таким рабом хочется смотреть метров с двадцати. У лучей света, символизирующих Христа и ангелов, и так-то было не много шансов на внимание, а в представленном освещении они совсем потерялись.

И "Мученичество святой Урсулы" тоже жутко тесное, на таком расстоянии не верится, что можно выстрелить из лука. Ну, вроде как предводитель гуннов только что спустил тетиву, но мне кажется, что он выстрелил в кого-то из зрителей, а не в Урсулу. И лицо у Урсулы выражает скорее не муку и не христианскую кротость и приятие судьбы, а строгое недовольство: какое неподобающее поведение, и грудь проткнули, и платье испорчено. А самое большое движение на картине — рука полутемного персонажа с заднего плана, внезапно возникающая на первом плане между гунном и мученицей. (Что интересно: не на всех репродукциях она есть! Если будете искать картинки в интернете, на половине из них никакой руки нет.)

Да, что касается движения, то бывают странные сочетания. В "Положение во гроб" одна из самых живых и движущихся фигур — Христа. Как ни странно. И Иоанн (в зеленом) тоже как живой, и все в нем есть, и забота к телу учителя, и страдание. А вот Мария Клеопова — практически маска, точно играет в древнегреческом театре.

Учитывая манеру художника, кураторы выставки явно пострались показать, что и они по части кьяроскуро не лыком шиты. И тоже могут. Поэтому залы погружены во мрак, из которого направленным освещением выхватываются легенды и сами картины (точнее, чаще всего какая-то их часть). Подложки у легенд бордовые, и общее ощущение от пространства такое багрово-черно-белое. Легендам эта театральность явно пошла на пользу. А вот картинам, на мой взгляд, не очень. Увидеть что-нибудь не бликующее зачастую можно только с одной точки (которую еще надо обнаружить опытным путем), а так как ты в зале не один, то приходится подождать, пока освободится место.

Однако, все равно, что касается света и цвета — Караваджо не разочаровал. И представляю, насколько потрясающе это выглядело тогда. Но то, как он решает композицию, мне все равно удивительно. И по репродукциям удивляло, и сейчас было странно. Не понравилось. Было тесно. И очень часто хотелось раздвинуть, отодвинуть, повернуть.

"А это он, оказывается, с коня упал" — да, да, о крупе коня в "Обращении Савла" уж говорено-переговорено, но что ж так все лезет на передний план! В чем художником учитывается (как было сказано в описании), что картина будет висеть в тесном пространстве и смотреть на нее будут с малого расстояния? В оригинале все кажется еще больше и ближе. На такого коня с таким рабом хочется смотреть метров с двадцати. У лучей света, символизирующих Христа и ангелов, и так-то было не много шансов на внимание, а в представленном освещении они совсем потерялись.

И "Мученичество святой Урсулы" тоже жутко тесное, на таком расстоянии не верится, что можно выстрелить из лука. Ну, вроде как предводитель гуннов только что спустил тетиву, но мне кажется, что он выстрелил в кого-то из зрителей, а не в Урсулу. И лицо у Урсулы выражает скорее не муку и не христианскую кротость и приятие судьбы, а строгое недовольство: какое неподобающее поведение, и грудь проткнули, и платье испорчено. А самое большое движение на картине — рука полутемного персонажа с заднего плана, внезапно возникающая на первом плане между гунном и мученицей. (Что интересно: не на всех репродукциях она есть! Если будете искать картинки в интернете, на половине из них никакой руки нет.)

Да, что касается движения, то бывают странные сочетания. В "Положение во гроб" одна из самых живых и движущихся фигур — Христа. Как ни странно. И Иоанн (в зеленом) тоже как живой, и все в нем есть, и забота к телу учителя, и страдание. А вот Мария Клеопова — практически маска, точно играет в древнегреческом театре.

-

-

22.01.2012 в 03:02СМСка пришла. Я на нее даже ответила!

-

-

22.01.2012 в 03:07и ответ даже пришел

в с Савлом там вообще все как-то непросто

-

-

22.01.2012 в 03:13Насчет налаженной коммуникации очень рада. Интересно, чего она вам стоила...

-

-

22.01.2012 в 18:52что же касаемо коня и Савла, так конь поднял ногу и прицеливается. Сейчас, сейчас он этим Савлам покажет, почем фунт лиха...